Eduardo Ismael

El portugués como lengua me llegó a partir de los nombres (entonces todavía exóticos): Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Caetano. Nombres vinculados casi todos al fútbol. Después sería Catano Veloso quien reconduciría mis intereses. Pronto llegaría al Tropicalismo y a la Semana Moderna. Llegarían a mí nombres como: Manuel Bandeira, Oswald de Andrade o Cecilia Meireles. Poetas que me condujeron después a autores canónicos como Clarice Lispector, Rubem Fonseca o Guimaraes Rosa.

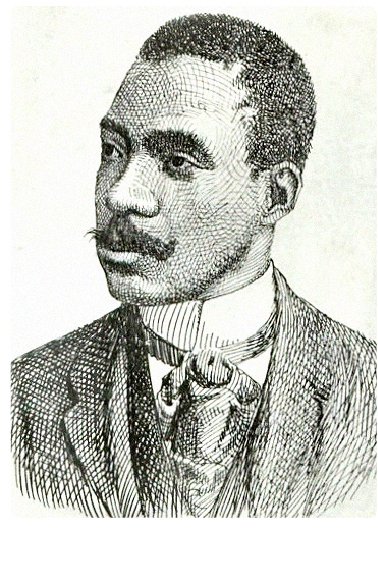

Ya como estudiante de literatura y con el poeta Ledo Ivo en sus últimos años de vida, tuve la oportunidad de convivir con él un par de veces gracias a la doctora Valquiria Wey, quien ha fungido como una promotora incansable de la literatura brasileña en México. Ya encarrerado aprendí el portugués de Brasil y llegaron a mí Las memorias póstumas de Blas Cubas, con esa novela de Joaquim Machado de Assis, mi inclinación por la literatura brasileña estaba definida. Encontré una sensibilidad que me sigue pareciendo demasiado próxima. Esa cercanía la encontré en La carne es lo menos herido, de Joao da Cruz, el libro del cual hablaré hoy con el también escritor Agustín Abreu Cornelio, quien tradujo y seleccionó los poemas en prosa del escritor brasileño nacido en 1861.

Publicado por la editorial oaxaqueña Pharus, que dirige el incansable poeta tehuayorkino, Jesús Rito, La carne es lo menos herido, figura como uno de los títulos más arriesgados de la casa editorial con sede en el Istmo de Tehuantepec. Publicar poesía es un acto de riesgo, como caminar en la cuerda floja y tener segura la caída. Ahora, publicar poesía de un autor con más de cien años de muerto, negro, esclavo y brasileño es pretender directamente caminar sobre el vacío. De ahí nace la importancia de este libro, que es la confirmación de lo que hablaba con el poeta Israel Reyes, quien acertadamente afirma que la literatura de riesgo, la literatura que mantiene las narrativas contraculturales en constante tensión frente a las narrativas hegemónicas no está en las grandes editoriales o en los aparadores de Sanborns.

Agustín, el próximo jueves 17 de julio a las 19:00 horas, en la Biblioteca Henestrosa se presenta el libro de Joao da Cruz, es un placer poder charlar contigo sobre este trabajo del cual eres eje fundamental.

Si bien la literatura brasileña no carece de figuras prominentes, ¿de dónde surge el interés por Joao da Cruz?

A pesar de haber cumplido con el recorrido institucional de la academia, pues estudié un doctorado en Literaturas Hispánicas, la curiosidad sigue siendo un motor importante de mis lecturas. La literatura extranjera ha sido el ámbito donde mejor puedo ejercer mis búsquedas fuera del currículo, sin más pretensiones que dejarme asombrar o conmover. Tengo la fortuna de haber estudiado inglés y portugués y tener contacto con personas cuya recomendación y guía ha sido vital para adentrarme en esas Literaturas. En particular, la poeta brasileña Luana Reis, con quien colaboré en un círculo de lectura en la Universidad de Pittsburgh llamado AddVerse, en donde leímos autores dejados de lado por las materias que cursábamos en maestría y doctorado. Como su nombre lo indica, queríamos, por un lado, añadirle versos al canon personal de cada quien y, por otro, apreciar expresiones poéticas de resistencia (política, estética o epistémica). Mi llegada a Cruz e Sousa fue una de esas recomendaciones de AddVerse: a partir de uno de sus sonetos, llegué al resto de su obra y me enganché a sus poemas en prosa.

¿Cuál de los conflictos que retrata Joao crees que tenga más resonancia a día de hoy?

El tema racial atraviesa toda su obra, es insoslayable hablar de ello. Penosamente, sigue siendo un tema dolorosamente vigente a escala global, lo vemos en el sufrimiento de millones de migrantes y desplazados, y nuestro país no es la excepción. No obstante, no es el único tema; podría decir que lo más interesante de Cruz e Sousa es cómo su posición política abolicionista, queda imbricada con una posición estética considerada de élite moderna (europea), de la cuál se desprenden preguntas como ¿cuál es el valor de la poesía en la sociedad del capital?, ¿puede transformarse la realidad desde la acción lingüística (la creación poética)?, ¿brinda el poema un espacio de afirmación personal ante la precariedad, la locura, la enfermedad o la muerte? Muchos años después, luego de la Segunda Guerra Mundial, Heiddegger se preguntará ¿Para qué poetas en tiempos de penuria? Estos son los aspectos que han resonado más en mis lecturas, pero no son los únicos que pueden hallarse en la poesía en prosa de Cruz e Sousa. La poesía tiene la facultad de tañer distintas cuerdas en distintos lectores.

Como traductor y lector de Joao, ¿notaste algún resentimiento a la lengua portuguesa, una lengua colonial?

Muchos resentimientos. Debemos considerar también que el sistema monárquico en Brasil, luego de su independencia de Portugal, postergó muchos procesos que en el resto de países latinoamericanos ocurrieron en la primera mitad del siglo XIX. La esclavitud fue uno de ellos; otro fue la construcción de identidades nacionales, en lo cual la lengua y la literatura tuvieron un papel definitorio. De esta manera, la violencia con la que Cruz e Sousa se sacude la rigidez académica de la lengua es el ejercicio individual de un anhelo colectivo: un ser brasileño, una identidad distinguible e inclusiva de la herencia africana. Es también, una búsqueda por integrar al portugués brasileño en el coro de otras lenguas prestigiosas para el quehacer cultural y científico (no en balde incluye en su obra gran cantidad de neologismos provenientes de las ciencias). Y, como lo digo en el prólogo, esa violencia lingüística es también su manera de construir un espacio propio.

¿Cómo describirías el manejo de la luz en los poemas joao presente en esta antología?

Cruz e Sousa es uno de los introductores en Brasil de la corriente Simbolista. De hecho, suelen considerarse Broqueles (verso) y Misal (prosa), ambos de 1893, como los primeros libros Simbolistas brasileños. De dicha estética Cruz e Sousa retoma el símbolo de la luz como el ideal. En algunos de los primeros poemas de esta antología, vemos al artista simbolizado por el pinzón o la abeja que mueren en pleno vuelo, intentando alcanzar la luz.

En contraparte, la sombra será el contexto donde el rayo de luz mejor pueda apreciarse. Asimismo, la noche es el espacio donde el iniciado se prepara para la “iluminación profana”, si nos damos la licencia de emplear el concepto de Walter Benjamin. Podría entenderse como el espacio de lo informe, lo marginal y lo confuso; es también el espacio de lo caído, derrotado, olvidado. Por eso tantos títulos de este poeta hacen referencia a lo nocturno y en tantos de ellos hay un regusto del satanismo romántico. Desde la noche, el enunciante ha de elevarse hacia un ideal inalcanzable.

En combinación, su comprensión de luz y sombra impulsan a nuestro autor al empleo del claroscuro como parte de su estética y también de su ética: es en el abismo donde la chispa de la belleza es más estremecedora.

La violencia con la que Cruz e Sousa se sacude la rigidez académica de la lengua es el ejercicio individual de un anhelo colectivo: un ser brasileño, una identidad distinguible e inclusiva de la herencia africana.

Agustín Abreu.

Aunque su cuerpo fue trasladado en un vagón de caballos, posteriormente sus restos fueron colocados en el palacio Cruz e Sousa, en Florianópolis, un homenaje digno para un poeta. ¿Será que los poetas que no tienen relación con el poder tendrán siempre el destino de Joao, ser reconocidos ya muertos?

Hace años leía, en una entrevista Marcelo Expósito, el artista español, un declaración que suscribo: “el arte radical tiene que estar donde no lo quieren”. Creo que ese arte radical es el que abre nuevas rutas de expresión, el que nos enseña a ver, pensar, sentir de maneras diferentes, para que nos transformemos socialmente. En este sentido, me parece que el arte radical, como lo fue la poesía de Cruz e Sousa, es y será siempre comprendido por pocos. Es un arte para la posteridad. Ahora, no quisiera que ello implicara injusticias tan dolorosas e indignantes como las circunstancias que abreviaron tanto su vida y la de su familia.

¿Qué falta en la academia mexicana para integrar a los escritores afrodescendientes al canon, existe algún Cruz e Souza en el S.XIX mexicano, o algún Machado de Assis?

Falta sensibilidad y falta mucho trabajo de archivo. Y hace falta buena fortuna también, ya que muchas de esas expresiones que hoy pudiéramos considerar meritorias, se habrán perdido ya, por no ser resguardada adecuadamente en su memento. Lo mismo podría decirse de la expresión de otros grupos históricamente marginados: indígenas, mujeres, escritores queer.

Sé que el movimiento por la reivindicación de la escritura afrodescendientes es bastante reciente en nuestro país. En muchas ocasiones, la herencia africana quedaba opacada por la vertiente indígena que era privilegiada por el discurso nacional. Yo no tengo noticia de un escritor afrodescendientes que pudiéramos equiparar a lo que representan Machado de Assis y Cruz e Sousa para las letras brasileñas; ojalá reciba una grata sorpresa en los años próximos.